TAKEO行政書士法務事務所、遺言/相続サイトをオープンしました。

こちらのサイトでは随時ブログを更新していきます。

遺言ー相続に関連する内容以外に、許認可にまつわることや日常のニュースなども投稿していきます。

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

当事務所では、姉妹サイトの 許認可専門ページ もご用意しています。

よろしければこちらもご覧下さい ↓

TAKEO行政書士法務事務所、遺言/相続サイトをオープンしました。

こちらのサイトでは随時ブログを更新していきます。

遺言ー相続に関連する内容以外に、許認可にまつわることや日常のニュースなども投稿していきます。

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

当事務所では、姉妹サイトの 許認可専門ページ もご用意しています。

よろしければこちらもご覧下さい ↓

相続欠格と相続廃除、異なる両者ですがどちらも相続する資格を失うと言う事に変わりはありません。それでは見ていきましょう。

法律で規定される法定相続人であっても、欠格者として相続人になれない事もあれば相続する資格を被相続人の意思により剥奪されることが有ります。

そして当然ですが、資格を失えば遺産を相続することができなくなります。

では欠格と廃除の違いについて説明します。

一定の事由により、相続人の権利を法律上当然に剥奪するものと、家庭裁判所へ廃除の請求をしそれが認められた場合に相続人から廃除されるものという点で両者は異なります。

それではA. の相続欠格の要件から。

これらに該当する場合には、法律上当然に相続権を失うことになります。

法律上当然に…とするも、(1号)の事由にあっては家庭裁判所を介せずとも当然に資格は喪失しますが、その他の事由にあっては、ある相続人がこれらに該当するかどうかを判断するのは裁判手続きの中で行われると考えられます。

欠格事由に該当することを立証する必要があるからです。(1号)の事由にあってはそれが明確となっていますので、わざわざ立証する必要がないということです。

ただし欠格事由に該当する場合にも、被相続人の意思により欠格者を許し、相続人の資格を回復させることはできると言われています。

次にBの相続廃除です。

相続人の廃除を家庭裁判者に請求できるのは、相続欠格に該当するほどの重大な非行ではない次の場合によります。

廃除請求にかかる重大な侮辱や著しい非行があるかどうか、この判断は難しいですね…。

重大な侮辱とは被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であり、主観的判断では足りないとされます。家庭裁判所の審判によって「重大な侮辱」があった又は「著しい非行」があったと認定されるかはケースによるでしょう。

廃除の請求は遺言によることも可能です。

生前廃除、遺言による廃除、どちらの方法でも構いません。

なお、遺言による推定相続人の廃除・廃除の取り消しなど、遺言執行者によらなければ執行できない事項については遺言執行者が指定されているか、ない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てが必要となります。

さらに廃除の対象について。

遺留分を有する相続人は、配偶者・子・直系尊属です。もし上記の事由により相続人から廃除したいと考えるのであれば、兄弟姉妹以外のこれらの相続人に対しての廃除の請求ができます。

兄弟姉妹は遺留分を有しない相続人なので排除の対象にはなりません。

もし虐待などの理由により兄弟姉妹には自分の財産を一切相続させたくないと考えるのであれば、遺言により兄弟姉妹以外の相続人を指定することで足ります。

仮に相続人を指定して、配偶者・子・直系尊属には遺産を相続させないとしても、これらの相続人には遺留分があるため最低限その分の遺産は相続する事ができます。つまり一切の財産を相続させたくないと言うのであれば相続人の指定では足りません、廃除する事が必要です。

しかし兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言により他の相続人を指定しておけば一切の遺産を受け取る事ができないということになります。

ですから廃除の対象とする必要まではないと言う訳です。

相続が起こったらまずは何をしたら良いのでしょうか… 気持ちの整理も着いていない中で、この先どうやって行くのかという不安や悩み事が一度に押し寄せてきます。

ここではその不安や悩みを解消するため、若しくは少しでも和らげるために相続について事前に知っておきたい事とその内容についてご説明します。

まず始めに相続とは、被相続人が形成し又はその人に帰属した財産を一定の親族に承継させる制度です。

被相続人とは財産を遺して亡くなった方の事で、相続開始の原因は人の死亡によります。

被相続人の財産は「私有財産」です。所有者が亡くなる事でその財産を他人ではない一定の親族に承継させる事により無主物化(誰のものでもなくなる)する事を回避するという事がその根拠の1つになっていると言えます。

特別縁故者への分与などを除き、法定相続人が存在せず財産が無主物化してしまえば最終的にそれは国庫に帰属してしまいます。

せっかく築いた財産を自分の望む形で、一定の親族あるいは特定の者に承継させたいと願うのは財産を遺す者にとって当然のことでしょう。

そして相続人としては自分以外に誰が相続人となり、遺産をどのように相続するのかを知ることで相続手続きを円滑に進めたいと願うはずです。

さらに近年では、配偶者居住権、預貯金債権の仮払制度、特別の寄与制度の創設や相続の効力に関する見直しがなされたことにより、相続制度への関心は益々深まるものとなりました。

これらを踏まえ、最低限知っておきたい相続の知識をお伝えしていきます。

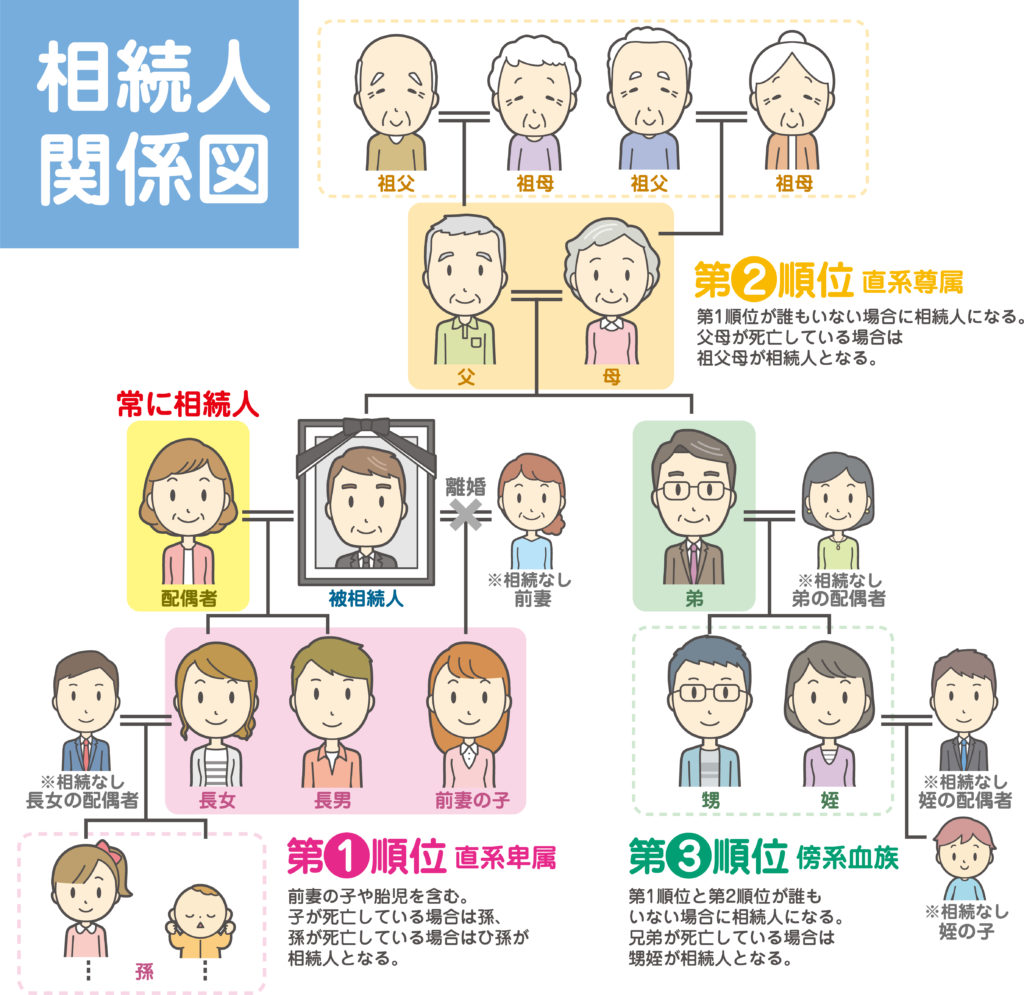

相続の大前提としてまず、誰が相続人となるのかです。相続人が確定しなければ相続は始まりません。正確には被相続人の死亡と同時に相続は開始されますが、相続人が確定しなければ手続きが進まないという意味です。

相続人とは民法の規定に従い「相続権」を有する者で、①配偶者相続人と②血族相続人のことです。これを「法定相続人」と呼び、遺言による指定がなければこの法定相続人が遺産を相続することになります。

そしてこの場合の、民法が定める各相続人が相続すべき割合のことを「法定相続分」と言います。

まず①の配偶者についてですが、血族相続人と並んで常に相続人となります。相続順位はありません、常に相続人です。

次に、②の血族相続人にあっては「子」(もしくは代襲相続人)、「直系尊属」、「兄弟姉妹」に限られ、さらに以下のような相続順位が決められています。

| 第1順位 | 「子」(もしくは代襲相続人) |

| 第2順位 | 「直系尊属」 |

| 第3順位 | 「兄弟姉妹」 |

上記のとおり血族相続人には相続順位が決められていて、先順位の相続人がいない場合に次順位の者が相続人となる仕組みです。

※配偶者とは法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は相続人ではありません。

例えば、

第1順位となる子が居なく、第2順位である直系尊属が存命の場合には、

直系尊属と配偶者が共同相続人となる訳です。

配偶者は常に相続人ですから直系尊属と同順位で共同相続します。

共同相続における各相続人の法定相続分の割合はこうなります。

| 配偶者と子が共同相続人の場合 | 配偶者 1/2 子 1/2 |

| 配偶者と直系尊属が共同相続人の場合 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹が共同相続人の場合 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |

この様に、共同相続における血族相続人の法定相続分は相続順位が低くなるごとにその割合は少なくなり、その分配偶者の割合が多くなります。

但しこれらはあくまで法定相続分であり、遺産分割協議を行う場合には協議の上で取り決めれば良いでしょう。

配偶者の相続分は2,000万円、子供達の相続分はそれぞれ500万円になります。

4,000万円-2,000万円(配偶者の相続分)=2,000万円

2,000万円÷4(子供の人数)=500万円

その他の割合として、

当然の事として、被相続人の生前の財産(遺産)がどれだけあるか確定する必要があり、これには借金などのマイナス財産も含まれます。

財産には様々あり、

| 動産 | 現金、貴金属、宝石、骨董品、自動車、船舶など |

| 不動産 | 家屋、土地、建物、農地、山林、牧場など |

| 金融資産 | 預貯金、株式、債券、投資信託など |

| 事業 | 会社を所有している場合の事業資産 |

| 知的財産 | 特許権、著作権、商標権など |

| 年金・保険関係 | 相続財産になる場合もあります |

| その他債権・債務 | 売掛金、貸付金、損害賠償請求権など |

相続財産にはこれらが含まれます。

まずは遺品の整理などから、遺産に関する書類等を手掛かりにプラス財産もマイナス財産も全て調べ、その上で相続財産を評価し財産目録を作成します。

これらの財産は相続時に課税されることがありますし、財産目録を作成するまではかなり骨の折れる作業となる事があるのでご承知下さい。

3.相続の選択は自由

被相続人の権利義務は相続開始と同時に相続人に承継されるのですが、他方で相続人には、相続を承認するかもしくは放棄するかを選択する自由が保証されています。

承認?or 放棄?

相続を承認するか放棄するかの選択は自由ですが、これには選択期間(熟慮期間)が設けられています。

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

選択方法は次の3つ

| ①.. 単純承認 | 被相続人の権利義務を無制限・無条件に承認する。 | 手続きは必要なく、熟慮期間の経過もしくは、相続財産の全部または一部を処分した場合に単純承認したものとみなされます。 |

| ②.. 限定承認 | 相続した財産の範囲内でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して相続を承認する。 | 財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同して限定承認をする旨を申述します。 |

| ③.. 相続放棄 | 相続開始による相続の効果を全面的・確定的に拒否する意思表示で、初めから相続人にならなかったものとみなされます。 | 相続の放棄は単独でする事ができ、放棄する旨を家庭裁判所に申述します。 相続放棄の申述が受理された証明として、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます。 |

被相続人の財産は包括的に相続人に承継され、さらに相続財産には借金などの負債も含まれる事からマイナス財産の額がプラス財産の額を上回ってしまう場合もあり得ます。

それを当然に相続してしまえば、予定外の負債を背負ってしまいますよね。

それらの理由から、相続人が遺産を承継する事を必ずしも望むとは限らないために選択の自由を保証したのです。

以上を踏まえて相続時における選択をして下さい。

被相続人は生前に遺言することにより相続分を指定することができ、又はこれを第三者に委託することができます。

これを「指定相続分」と言います。

「法定相続分」に対して、相続人の意思を尊重するために、遺言による相続分の指定があればその遺言内容が優先されるというものです。

遺言については過去のブログに掲載しています。▼

なお相続分の指定があっても、遺産分割協議による当事者全員の合意があれば、被相続人の指定する遺産分割方法と異なる遺産分割をすることも可能です。

優先順位がややこしくなりますが、遺産分割自由の原則により、遺言者の意思や法定相続分よりも協議が優先されるのです。

長い説明になりましたが以上は押さえておきましょう、それでは。

被相続人がなくなった後に遺言内容を実現する手続きを遺言の執行と言います。

被相続人がなくなった後、遺言内容を実現する手続きは一体誰が行うのか。疑問に思うこともあると思いますので今回はそこについてお話ししたいと思います。

まず、遺言がある場合で遺言執行者がいれば原則として遺言執行者が行います。

そして遺言執行者がいないときは相続人となります。

遺言執行者とは遺言書において指定された者で、遺言の内容を実現するために、遺産の分割や相続手続きなど相続財産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為をする権利義務を有する者です。

遺言内容、つまり「遺言者の意思」を実現するため相続手続きにおいて中心的な役割を担う存在と言えます。

それでは遺言執行者がどのように選任されるのかについてお話しします。

では上記の内容について簡単に説明していきます。

始めに、遺言者は遺言によって遺言執行者を指定することができます。つまりご自身が信頼できる者 ”遺言執行者として相応しいと考える人” を遺言執行者に指定するという内容を、遺言に書き加えれば良いのです。

その場合には、指定された遺言執行者がその遺言内容を実現することになります。

次に、遺言執行者の指定を第3者に委託する場合です。

遺言者は遺言によって遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。その場合の第三者は、一般的に以下の要件を満たしていれば誰でも構いません。

委託する目的としては

などが考えられます。

最後に、家庭裁判所が選任する場合です。

これは遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときに、利害関係人の請求によって家庭裁判所がこれを選任することができるとされています。

相続人や受遺者の間に対立等がなければ、家庭裁判所に選任の申立てをしなくても構いません。その場合は原則相続人が遺言を執行することになります。

注意点、未成年者と破産者は遺言執行者になる事ができません。

遺言執行者はこれらの方法によって選任しますので、遺言書作成と併せて検討するようにして下さい。もちろん専門家に相談するのがベストだと思います。

遺言執行者の役割についてですが、遺産の管理、債務の支払い、遺産の分配などの手続きを行います。とても重要な任務で、当然に信頼性と誠実さが求められます。

何故ならば権利義務として、

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」

と規定され、遺言の執行が相続人の利益と対立するような場合にも遺言者の意思を尊重し遺言の内容を実現する事が目的だからです。

必ず適任者を選任して下さい。

では、遺言執行者がいない場合どうなるでしょうか、

これは、相続財産の管理や分配がスムーズに進まない可能性が十分に考えられます。相続人間の意見の不一致であったり、非協力的でなかなか折り合いで着かない…等といった所ではないでしょうか。

以上のことから2つ、

| 遺産総額 (不動産は評価額で計算) | 当事務所報酬額 (司法書士等に委任した場合の報酬は別途必要) |

|---|---|

| 1,000万以下 | 250,000+税 |

| 1,000万超~3,000万以下 | 250,000+遺産総額の0.6%+税 |

| 3,000万超~5,000万以下 | 430,000+遺産総額の0.5%+税 |

| 5,000万超~1億以下 | 680,000+遺産総額の0.3%+税 |

※行政書士は、法律相談及び税務申告及び登記業務などを行うことが出来ませんので、それら他仕業に委任した場合の報酬は別途必要になる事を何卒了承下さい。

※上記以外に法定費用、証明書発行手数料等が実費で必要になります。

過去のブログでもお伝えしましたが、遺言は心身ともに健康状態の良いときにした方が良いです。

これは後に遺言能力が問題視される可能性があることを念頭に置くためです。

遺言能力について知りたい方は、遺言は残すべき?遺言の必要性について考えましょう を是非ご覧下さい。

そして今回のお話し。

前置きになりましたが今回お伝えしたい内容は、一度作成した遺言の内容に拘束されることは無い、という話です。

既にタイトルにありますが、遺言はいつでも撤回できるのです。

その理由ですが、遺言者の最終の意思を尊重するものとして遺言があり、一度作成した遺言の内容に拘束されてしまっては遺言者の最終の意思が尊重されない結果になってしまうからです。

終生自宅での介護を望んでいた場合に、その願いを叶えるため家族の者に財産のほとんどを相続させる約束をしていたが、恣意的に約束を無視され、遺言内容を変更したいと考え始めた。

もし遺言した後に、この様な事情で遺言内容を変更したいと思うときが来たとしたらどうでしょうか? あくまでも一例です…

にもかかわらず、それができないとなれば困ります。

よって、遺言はいつでも撤回できるのです。

そもそも遺言は、相手方の意思に関係なく遺言者が一方的に作成します、そして効力が生じるのは遺言者の死後であるため、「効力が発生するまでの間は撤回するのも自由」という事になるのです。

次に撤回の方法です。

法律が定める遺言の方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。(ただし、特別の方式による場合はこの限りではありません。)

つまりは、古い遺言を撤回するためにいずれかの方式で第2の遺言(新しい遺言)をするという事です。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。

その場合、古い遺言と新しい遺言が同一の方式である必要はありません。

これは、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合です。

例えば、財産である不動産を遺贈するという遺言をしていた遺言者が、その遺贈の目的物である不動産を生前に破棄または売却処分等をした事により、遺言とその処分行為とが抵触する場合などが当たります。

この処分行為の部分について遺言は撤回したものとして扱われます。

ここまでご覧になって頂き有り難うございます。

最後に撤回された遺言の効力についてです。

撤回された遺言は効力を失います。これは当然と言えば当然です。

では効力の無くなった遺言を、もし仮に復活させたい場合にそれは可能でしょうか?もしくは処分行為が取り消された場合に遺言の効力は回復するのか。

これについては非復活主義が採用されており、いったん効力を失った遺言または撤回された遺言の効力は例外を除き回復しません。

最初の遺言を第2の遺言で撤回した後に、その撤回行為をさらにもう一度撤回して最初の遺言を希望するのであれば、新たな第3の遺言をしなければなりません。

撤回行為にはこの様な制限があります。

例外とは、遺言を撤回する行為が詐欺・脅迫により取り消されたときです。

大切な家族を相続争いから守るため、あなたの想いを実現するための遺言書を作成しましょう。

遺言の方式は厳格に定められています。分からないことは専門家に相談しましょう。

こんにちは、今回は公正証書遺言に欠かせない証人についてお話しします。

公正証書遺言を作成する場合には、証人2名の立会いがどうしても必要になります。

そしてこの証人ですが、誰でもなれる訳ではないという事を前々回のブログでお伝えしました。

証人になれない者、それは民法上の欠格者です。

証人資格については「民法」で欠格者が定められていて、これは、

物事を判断する能力が十分でない未成年者や、利害の対立するおそれのある者を排除するという趣旨から証人になる事ができない者、と考えていただければ良いでしょう。

| 1.未成年者 |

| 2.推定相続人、受遺者およびその配偶者、直系血族 |

| 3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人 |

上記の欠格事由に該当しない者は証人になれますし、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家も証人になることができます。

反対に、家族の方は証人になれないということです。

※欠格者についての定めは上記の通りで、もし欠格者が証人になった場合には遺言は無効になります。

証人になることを引き受けた人は、公正証書遺言の作成当日に立会い、次の事を行います。

| 遺言者が本人であることの同一性の確認。 |

| 遺言者の精神状態と、遺言者が自分の意思に基づいて口授していることの確認。 |

| 遺言者の口述の内容と、公証人が筆記する内容が相違なく、正確であることの確認。 |

そして筆記の正確なことを承認した後、証書に署名し押印します。

以上が遺言書作成においての証人の任務になりますが、上記の点に問題があるにもかかわらず、故意・過失により署名、押印してしまうとそのために相続分が減った法定相続人などから、それを原因とする損害賠償を請求される可能性があります。

専門家以外の知人などに証人になることをお願いする場合には、これらの点をしっかりと説明した上で引き受けてもらいましょう。

立ち会う際に必要な書類は、本人確認書類と印鑑のみです。(認印でも構いません)

| 運転免許証 |

| パスポート |

| 健康保険証のコピー |

| 住民票など |

最後に証人の選択と費用についてお話しします。

証人2名については、ご自身で用意する以外に専門家等に依頼することもできますので、2通りのパターンに分けてご説明します。

信頼できる友人や知人がいて、その方に証人になってもらう場合の費用の支払いについては自由に取り決めて構いません。

決まりはありませんので支払わなくても良いですが、証人としての責任を負ってもらう事になります…

ですからその事をよく説明し感謝の意味も含めて、金銭であれば一般的な良識からみて1万円程度だったり、それ以外でも、お互いの関係性を考えて何らかの気持ちを伝えるのが望ましいかと思います。

ご自身で証人2名を用意することは、必ずしも簡単な事ではないと思います。

ですからその場合には、行政書士などの専門家に依頼すれば守秘義務がありますので、遺言内容を他人に知られる心配がなく、役割や責任について熟知しているという点で余計な心配をしなくて済みます。

公正証書遺言作成の相談をする際に合わせてお話しすると良いでしょう。

各事務所により異なりますが証人費用は1万円前後が相場で、通常は遺言書作成を依頼する事務所にお願いするのが一般的ですね。

他に、公証役場で紹介してもらうこともできます。

適当な証人が見つからない場合には公証役場で紹介してもらえますが、やはり1万円前後の手数料は必要になります。

それでは以上になります。

早速ですが、秘密証書遺言について、はじめにその作成方法からご説明します。

遺言者は、まず遺言書を自分で作成します。

そして、以下の方式に従いそれを公証してもらうという手続きを行います。

| 1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押す。 |

| 2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する。 |

| 3.遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述する。 |

| 4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押す。 |

秘密証書遺言は、このようにして自筆証書遺言の様に私文書で作成し、公証人および2人の証人の前で遺言書であることを宣言することで公証される遺言です。

そして自筆証書遺言とは異なり、パソコンや代筆によっても作成することができます。そのため、手が不自由な方や、遺言書を丁寧に作成するのが苦手な方でも作成しやすいというメリットがあります。

そして何より、遺言の内容を誰にも知られずに保管できる

これが秘密証書遺言たる所以です。

さらに、効力の転換についてもお伝えします。

効力の転換とは、本来、方式を欠くために無効となる遺言が、自筆証書遺言としての方式を備えている場合には有効な遺言になるというものです。

秘密証書遺言は、私文書とそれを公証してもらうという2つの要素を持つことから、方式を欠くために秘密証書遺言としては無効だとしても、自筆証書遺言としての方式を備えている場合には自筆証書遺言として有効となる事がある、

ということです。

その結果、方式を欠いていたとしても遺言自体が無効になるとは限りません。

秘密証書遺言にはこの様な特徴があります。

ただし一方で、秘密証書遺言には注意点が幾つかありますので、次に、これまでの説明を踏まえてメリットとデメリットをお伝えします。

これらのメリット、デメリットをよく理解した上でどのような遺言書にするべきかを考えましょう。

秘密証書遺言の作成にかかる手数料は一律11,000です。

公正証書遺言のように目的価額に応じて手数料を算出するということはありません。

その理由ですが、

まず、遺言書自体はご自身で作成する事になります。

そして、その遺言書を公証人によって公証してもらうのは遺言の内容ではなく、遺言書が間違いなくあるという「存在」についてのみであり、相続財産の多寡によらず、遺言の内容についてまで公証人は関与しないからです。

自筆証書遺言に比べて費用は発生しますが、公正証書遺言よりは掛る費用を抑えられる、そんな中間的存在に位置づけられています。

簡潔にここまで説明しましたが、どのような人に秘密証書遺言が適しているのか最後にまとめておきます。

秘密証書遺言を選択するにあたっては、これらの人に適していると考えます。

| 高齢や病気などの理由で、手が震えてうまく字を書くことができないが署名程度であればできる場合であったり、遺言内容をできる限り人に知られたくないと考えている方。 |

| 遺言を撤回する(書き直す)予定のある方若しくは、撤回せざるを得ない事由が発生することを想定されている方で、公正証書遺言に比べ費用を抑えたいと思っている場合。 |

ただし、法律行為である遺言は弁護士や行政書士などの専門家の協力を経ずに作成することは難しく、様式の不備などにより遺言が無効になる可能性が公正証書遺言に比べ高くなるのは自筆証書遺言と同じであるという点に注意して下さい。

秘密証書遺言は、証書を封じ、証書に用いた印章により封印することで秘密が守られます。

それ故に、作成は自分で行うため方式の不備や様式の不備に気づかない危険があるという事です。

これらの理由から、特別な事情がある場合を除き実際はほとんど利用されていないのが現状です。

もし秘密証書遺言をお考えでしたら、事前に専門家にご相談下さい。

公正証書遺言は、遺言者が自身の死後のために遺言したい事項を公証役場において作成する遺言証書です。

証人立会いの下、法律の知識を持つ公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え作成してもらうため、方式の不備に加え、書式の不備により遺言が無効となる恐れがほとんどありません。

この事から公正証書遺言は、他の遺言に比べて相続人間のトラブルが少ない遺言方式だと言えるでしょう。

口のきけない方や耳の聞こえない方、また手が不自由で自書することができない方でも、通訳人の通訳を介する等の方法により遺言することができます。

通訳人の資格については特に必要とされず、本人の意思を確実に他者に伝達する能力があれば良いとされています。

この場合、後に真意の確保が問題となる可能性があるので注意が必要。

公正証書にする場合は多くのメリットがありますが、公証役場に出向いていかなければならないという手間が発生します。

そしてもう一つは手数料。

公証役場での手数料が余計に発生するので、下に載せておきます。

(公証人手数料令第9条別表)

| 目的の価額 | 手数料 |

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |

遺言書作成までのフローも掲載しておきました。是非、公正証書遺言の作成を検討してみて下さい。

今回はこの辺で。

自筆証書遺言とは「自筆」と記されるとおり、本人以外の者に代筆させることはできず遺言者自らの手で作成する遺言証書のことです。

パソコン等を使用することは本人が作成したものかどうかを識別することが困難な事から認められず、全文自書することが条件となります。

そして、必ず日付と氏名も自書しなければなりません。

ただし、添付する財産目録については自書することが要件ではないので、パソコンなどで作成できますし代筆でも構いません。

(その場合、全てのページに遺言者の署名・押印が必要です。)

遺言者はその全文、そして日付および氏名を自書し、印を押さなければならないということです。

この事から自筆証書遺言は、遺言能力はもとより財産行為に関する意思能力に問題がなく、自書することができる健康状態の良いときに作成するべきである、とまずは考えて下さい。

「自書」と認められたものとして、自分で書くことができない者が他人の添え手による補助を受けて作成した遺言が認められた、という事例はあります。

自筆証書遺言は費用がかからず、自書できる人であれば単独で作成できる簡便な遺言ですが、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。

そして遺言書の管理を正確にしておかないと、偽造・変造や隠匿・破棄されるなどのおそれがあり、高齢などを理由とする判断能力の真偽が疑われやすい事が問題点となります。

自筆証書遺言の作成を検討する際は慎重にならなければなりません。

そこで、手数料が必要となりますが遺言書の紛失等の防止と偽造・変造等を防止するために、「法務局」に自筆証書遺言を保管してもらう制度があるので簡単にご説明します。

法務局における自筆証書遺言の保管制度は「改正民法」により新しく創設されました。

この保管制度は、紛失等を防止し、遺言書の真正をめぐる紛争をできる限り抑止することを目的としています。

保管制度を利用した場合の特徴は次の通りです。

この様に、保管制度を利用しない場合に比べて家庭裁判所による検認手続きが不要とされることが大きな特徴です。

遺言書保管所(法務局)は、あくまでも遺言書の保管・情報の管理をするにとどまり、遺言内容の有効性までは確認してくれません。

次にメリット・デメリットを解説します。

費用がかからず手軽に作成できると言うことが上げられます。

しかしデメリットとして、遺言の執行に時間がかかったり、これらの危険やその可能性を含んでいるのが問題だと言えます。

自筆証書遺言を選択する際には十分に検討して下さい。

遺言書の保管申請をした遺言者の相続人・受遺者等一定の者(関係相続人等)は、その保管されている遺言書についての「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。

遺言者の生存中は請求することはできません。

遺言者情報証明書は法務局の遺言書保管ファイルに記録されている次の事項を証明した書面です。

| 遺言書の画像情報 |

| 遺言書に記載されている作成の年月日 |

| 遺言者の氏名、出生の年月日、住所および本籍 |

| 受遺者、遺言執行者の氏名および住所 |

| 遺言書の保管を開始した年月日 |

| 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称と保管番号 |

また、関係相続人等は遺言書(原本)の閲覧を請求することができます。

自筆証書遺言は一人でも作成できるため手軽で費用がかかりませんが、その分メリットと比較してデメリットの多い遺言方式です。

法務局における遺言書の保管制度を利用することでリスクが軽減でき利用しやすくなりますが、専門家の知識なくして作成することは困難であり、遺言自体が無効になってしまう可能性が高い遺言方式であるという事に変わりはありません。

当事務所においても慎重に考えて公正証書遺言をお勧めしますが、遺言者様のご事情を最大限に尊重いたしますので、遺言書作成でお悩みでしたらご相談下さい。

遺言について自分に必要性があると考えた事がありますか?

身内でしか知り得ない家族関係や親族関係、または相続人との関係が疎遠状態にあるなど、複雑な想いを抱えている方は少なくはないでしょう。

遺言とは、民法に規定される方式に従って、自分の死後の遺産を誰にどのように分配するかなどの意思表示をするものです。

遺言を残しておくことで、その内容に沿った遺産分割が行われることになりますが、遺言がない場合の遺産分割の方法については民法の規定に従うことになります。

しかし多くの場合、遺言する必要までは無いと思っているかもしれませんね。

ただ、ご自分の死後の事を考えてみて何かと不安を感じるのであれば、それを安心に変えるために遺言は有効な方法となります。

そのために遺言を身近に感じて頂きたいと思い、遺言の内容についてここから詳しく説明していきます。

遺言に対する理解を深めることで、遺言は決して縁起の悪いものではなく、必要かつ重要なものだと感じる事ができます。

遺言は被相続人の生前における意思を、本人の死後において決定や指図するものであり、意思表示のみで効力を発生させる法律行為です。

生前の財産を誰にどのように相続させたいか、あるいは特定の者に遺贈するのか、その「想い」を実現し、相続争いを防ぐために確かな遺言を残しましょう。

ただし、遺言することで全ての不安や心配事が解決されるとは言えませんし、その内容によっては家族の不仲を引き起こす可能性もあり得ます。

せっかくの遺言がトラブルの引き金にならないよう、作成にあたっては慎重に考えなければなりません。

その為に、お1人で考えるのではなく必ず専門家に相談し、不安を安心に変えられる確かな遺言書を作成しましょう。

しかし、遺言は普及しているとはいえ、まだ広く利用されているとは言えないのが事実です、その理由として遺言の方式が厳格主義であり法律の定めに従わなければならないからです。

方式上の要件が満たされていなければ遺言が無効になる恐れがあり、「自筆証書遺言」においてはそのリスクが非常に高くなります。

その様な観点から自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録の全部又は一部については自書によることを必要としないとされました。

また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに創設された事により、法務局が自筆証書遺言の保管及び管理を行うことで、遺言書の紛失等や真正をめぐる紛争を防止する事もできます。

さらに、当該遺言書については家庭裁判所による検認が不要とされます。

家庭裁判所への検認の申立てが不要となることで、遺言の執行までの期間が短縮され「受遺者」の負担を減らすことができる様になりました。

ただし、あくまで最も簡易的な遺言方式であるため、要件を満たしていない場合に遺言が無効になるというリスクは避けられず、選択率は公正証書遺言に比べて低いです。

証人を必要とせず遺言者が自書し押印するだけの最も簡易的な遺言方式である反面、遺言の存在に気付かなかったり、または民法に定める要件を満たしていない場合に無効となる恐れのある遺言方式です。

また、遺言者はその全文、日付及び氏名を自書しなければなりません。(財産目録の全部又は一部については自書によることを必要としません。)

公証人役場において公証人が作成し、「原本」は公証役場に保管されるため最も確実性の高い遺言方式です。

偽造・変造される恐れがなく、家庭裁判所による検認手続きが不要ですが遺言内容の秘密は保持されません。

遺言者が作成・封印した証書を公証人に遺言書として公証してもらう遺言方式で、遺言内容の秘密は保持されますが公証役場では遺言書の保管はせず、要件不備等のリスクが高いため利用率は低いです。

遺言者は遺言の内容が確実に実現されるかどうかまでは見届けることはできません。そのため、どの遺言方式にもメリットデ・メリットはありますが、一番選択率が高いのは最も確実性の高い公正証書遺言となっています。

相続争いを原因とする無用な訴えを提起されることを避けるためには、公正証書遺言を選択することをお勧めします。

遺言をするには遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識できる意思能力のことを指しますが、

民法では遺言をすることができる年齢に制限を設けていて、15歳に達した者にはこの遺言能力があると定めています。

これは、15歳以上になれば法定代理人の同意も必要なく単独で遺言をすることができるということですが、たとえ15歳に達していても、上記の意思能力がない場合においての遺言は無効となります。

さらに病気の方や高齢の場合には、この遺言能力が争われる可能性が高くなり危険を伴います。

遺言について考えてはいても、遺言するにはまだ早いと思う方は多いでしょう。

しかし、遺言は心身ともに健康状態の良い時に残した方が良いですし、また、一度作成した遺言の内容に拘束されることもないため、早めに遺言書を作成することに問題はありません。

(拘束とは、遺言の内容に変更が生じる行為をすることができないことを言います。)

作成した遺言の内容に拘束されない理由は、遺言はいつでも撤回できるからです。

法律行為である遺言には、法的に効力が発生する遺言的確事項があり、次の遺言的確事項に含まれない遺言の内容については、その部分に法的な効力は発生しません。

| ・遺言認知 |

| ・未成年後見人・未成年後見監督人の指定 |

| ・定相続人の廃除・廃除の取消 |

| ・相続分の指定 |

| ・遺産分割の指定・禁止 |

| ・遺産分割の際の担保責任に関する定め |

| ・遺贈に関する事項 |

| ・祭祀主宰者の指定 |

| ・特別受益の持戻しの免除 |

| ・遺言執行者の指定 |

| ・遺言の撤回 |

| ・遺留分減殺方法の指定 |

できるだけ簡潔にしました、今回の説明は以上になります。